3.1. Dachbegrünung

3.1. Dachbegrünung 3.1. Dachbegrünung

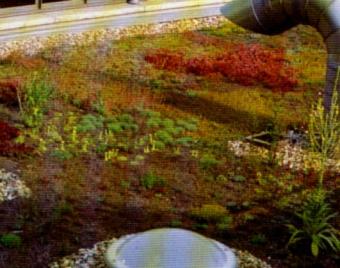

3.1. DachbegrünungDie fortschreitende Bebauung der offenen Landschaft und die damit verbundene Versieglung immer größerer Flächen machen das Begrünen von Bauwerken, insbesondere Flachdächern, nicht nur sinnvoll, sondern ökologisch notwendig.

Dachbegrünungen bieten also die Möglichkeiten zur ökologischen, funktionalen und gestalterischen Verbesserung des Wohn- und Arbeitsumfeldes.

Vorteile der Dachbegrünung sind

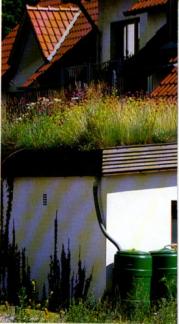

Gründächer können Regenwasser zurückhalten und speichern. Je nach Speicherkapazität des Substrates sowie evtl. eingebauter Speicherschichten verbleibt ein Teil des Wassers auf dem Dach und wird dort von der Vegetation verwertet bzw. verdunstet. Manche Kommunen haben deshalb auch die Entwässerungsgebühren für Grünflächen ermäßigt.

Um den Effekt der Wasserrückhaltung noch zu verstärken, sollte das von den Gründächern austretende Niederschlagswasser als Brauchwasser für Haus und Garten genutzt werden.

Wird von Gründächern aufgefangenes Regenwasser innerhalb des Hauses eingesetzt müssen Humin- und Nährstoffe durch entsprechende Filtersysteme zurückgehalten werden.

Für Gartenbewässerung und Versickerungssysteme kann das Wasser meist ohne zusätzliche

Filter verwendet werden.

Im Vergleich zum konventionellen Kiesdach ist

ein mehrschichtig aufgebautes Gründach mit höheren Kosten verbunden.

Im Vergleich zum konventionellen Kiesdach ist

ein mehrschichtig aufgebautes Gründach mit höheren Kosten verbunden.

Insbesondere aufgrund der höheren Sicherheit und längeren Lebensdauer sowie weiterer Vorteile (Wasserzurückhaltung, zusätzliche Grünfläche) können Gründächer wirtschaftlich günstiger sein.

Ausschlaggebend für die Baukosten ist das jeweilige Begrünungskonzept.

Extensivbegrünungen z.B. auf Garagen- und Carportdächern sind schon ab ca. 50 DM/m3 machbar.

Durch Eigenleistung lassen sich die Kosten senken. Einfache Gründächer z.B. auf Gartenhütten oder Carports können durchaus im Eigenbau hergestellt werden. Außerdem gibt es Förderprogramme von Ländern und Kommunen. Einzelne Städte fördern Gründächer mit bis zu 50% der Kosten.

3.1.4 Bautechnische Vorraussetzungen

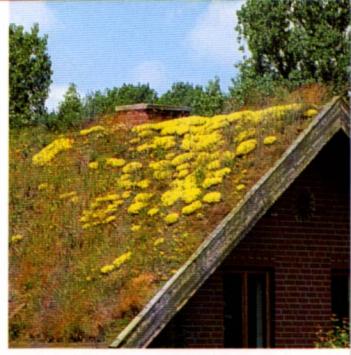

3.1.4 Bautechnische VorraussetzungenNicht jedes Dach eignet sich für eine Begrünung. Stark geneigte Dächer, die mit Ziegeln oder Zementfaserplatten abgedeckt sind, sind dafür eher ungeeignet.

Flach- oder Schrägdächer, die mit Bitumenschichten, Dachpappe oder Kunststoff-Folien abgedichtet sind, kommen eher in Frage.

Grundlage jeder Begrünungsplanung ist die Prüfung der möglichen Belastbarkeit des Daches.

Für die Begrünung muss die Statik des Daches berechnet werden. Um die Belastbarkeit festzustellen genügt oft ein Blick in die Bauunterlagen, denen eine Statikberechnung beigefügt ist. Solche Unterlagen können beim Bauverwaltungsamt der Stadt oder der Gemeinde eingesehen werden. Ansonsten müssen die statischen Berechnungen bei einem staatlich geprüften Statiker oder einem Architekten eingeholt werden.

Bei der Berechnung der Dachbelastung ist eine ausreichende Sicherheitsreserve, z.B. Schneelasten und das Begehen des Daches zu berücksichtigen.

Dachneigung

Besonders einfach und empfehlenswert ist die Begrünung von Flachdächern bzw. nur sehr leicht geneigten Dächern. Auch bei Flachdächern sollte ein leichtes Gefälle von mindestens 1 Grad (bzw. 2%) vorhanden sein, damit der Wasserablauf gewährleistet ist. Zusätzlich sind hier wasserabführende Dränageschichten unverzichtbar.

Ab Dachneigungen von ca. 15 Grad (27%) müssen Schubsicherungen eingebaut werden, die ein Abrutschen des Substrates verhindern. Die Begrünung von Dächern von bis zu ca. 30Grad (58%) Dachneigung ist so technisch problemlos möglich. Mit der Dachneigung steigen aber der technische Aufwand und die Kosten. Die Maßnahmen zur Rutschsicherung sind besonders zu planen.

|

Material |

Belastung (Auflagedruck pro m2 und 1 cm Materialstärke bei voller Wassersättigung) |

|

Sand |

20-22 kg |

|

Kies |

16-18 kg |

|

Unterboden/Oberboden |

16-20 kg |

|

Ziegelsplitt |

14-16 kg |

|

Rindenhumus |

12-13 kg |

|

Lava Granulat (Körnung 2-6 cm) |

10-13 kg |

|

Mischung aus Blähton/Erde (1:1) |

13-15 kg |

|

Blähton |

7-8 kg |

|

Wurzelabwehrbahn |

1,5-2 kg |

|

Polystyrol-Dränplatten |

0,3-0,4 kg |

|

Schutz- und Filtervlies (3 mm) |

0,3 kg |

|

Schaumstoff-Vegetationsmatten |

4-9 kg |

|

Steinwolle-Vegetationsmatten |

6-10 kg |

|

Vegetation: Sedum-Gesellschaft |

2 kg |

|

Gräser |

5 kg |

|

Sträucher |

30-40 kg |

3.1.7.1 Dachdichtung und Wurzelschutz

3.1.7.1 Dachdichtung und WurzelschutzWurzeln können im Laufe der Zeit in kleinste Hohlräume und Ritzen eindringen sowie durch Stoffausscheidungen bestimmte Materialien auflösen.

Zuerst muss geprüft werden, ob das Material der Dachdichtung als wurzelfest gilt und Schäden durch Pflanzenwurzeln ausgeschlossen werden können.

Nicht wurzelbeständig sind z.B. Beton- und Holzdecken oder die meisten der häufig für Flachdächer verwendeten Bitumen-Schweißbahnen.

Für die Wurzelschutzschicht werden zur Zeit folgende Materialien angeboten:

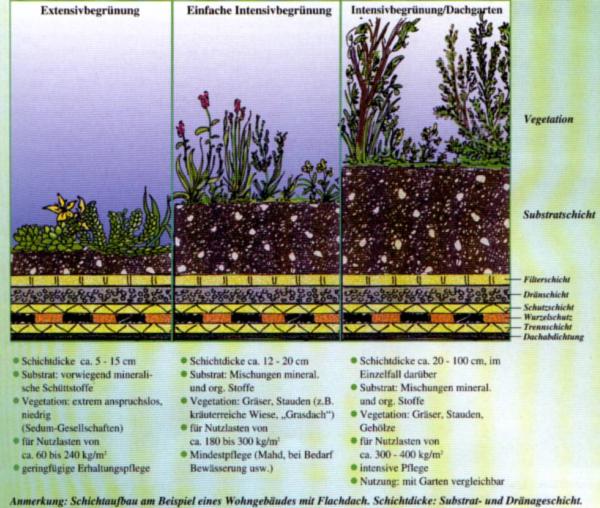

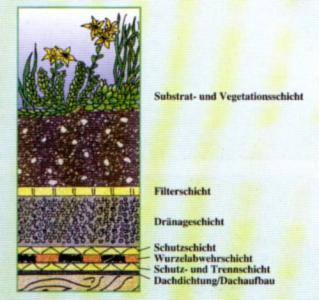

Eine Mischung verschiedener Substrate bildet die Wachstumsgrundlage für Pflanzen. Das Substrat muss leicht, strukturstabil und wasserdurchlässig sein, aber auch Wasser speichern können. Auf Extensivdächern werden vorwiegend mineralische Schüttstoffe (wie Blähton) verwendet, denen geringe Mengen Humus und Sand beigemischt sein können.

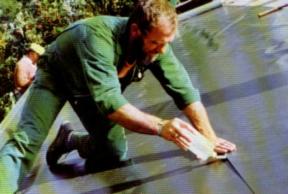

Schutz-, Trenn- und Filtervliese aus verrottungsfestem Stoffgewebe schützen Folien vor Beschädigungen, verhindern als Filter das Ausschwemmen von Substrat und trennen unverträgliche Dichtungsschichten und Wurzelabwehrfolien voneinander.

Eine Dränageschicht aus mineralischen Schüttstoffen (durch Schutz- und Filtervliese eingefasst) oder z.B. eine Dränmatte (aus Nylongewebe) sorgen für eine wirksame Dachentwässerung.

Wurzelabwehrfolien, die im Einzelfall auch zugleich Dachschichtung sein können, verhindern ein Vordringen der Pflanzenwurzeln bis zur Dachdichtung bzw. Tragkonstruktion.

Für verschieden Funktionen sind beim Aufbau mehrschichtiger Gründächer dünne Schichten aus dauerhaftem Vlies notwendig.

Für folgende Funktionen sind je nach Begrünungsaufbau und übrigen Materialien Vliese in Betracht zu ziehen:

Das Vlies ist notwendig als Trennschicht, sofern Wurzelabwehrfolie und Dachdichtung miteinander unverträglich sind.

Es dient auch als Schutzschicht zum Schutz der empfindlichen Dachdichtungs- und Wurzelabwehrfolie vor einer Beschädigung durch unebene Untergründe (z.B. einer Holzecke) oder durch scharfkantige Gegenstände.

Und schließlich dient es als Filterschicht zur Abdeckung von Dränsubstraten und der Vermeidung von Substrateinschwemmungen in die Dränschicht.

Ersatzweise können für die Trenn- und Schutzschicht auch andere Materialien eingesetzt werden (z.B. Schutzplatten, Schutzbahnen). Bei Verwendung von Dränmatten oder Dränplatten kann auch die Dränschicht diese Funktionen mit übernehmen.

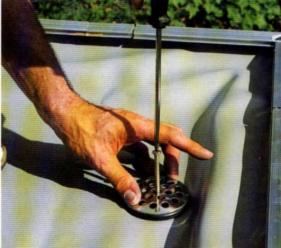

3.1.8 Dachentwässerung und Dränage

3.1.8 Dachentwässerung und DränageUm Schäden an der Vegetation (durch stauende Nässe) und am Dach (durch zusätzliche Gewichtsbelastung) zu vermeiden muss überschüssiges Wasser abfließen können. Bei allen Flachdächern und nur leicht geneigten Dächern sind deshalb Dränageschichten erforderlich.

Bei stark geneigten Schrägdächern ist ein Verzicht auf eine Dränageschicht zwingend, um Trockenschäden der Vegetation zu vermeiden.

Das Material der Dränschicht muss struktur- und verwitterungsstabil sowie so grobporig sein, dass Wasser in den Hohlräumen rasch abfließen kann. Als Dränmaterialien sind besonders mineralische Schüttstoffe wie z.B. Lava, Bims, Blähton, Blähschiefer oder Ziegelsplitt geeignet.

Aus ökologischer Sicht sind auch die von Fachfirmen angebotenen Recycling-Materialien (z.B. „Zincolit“).

Mineralische Schüttstoffe werden überwiegend in gebrochener Form geliefert. Daher muss zum Schutz von Dachdichtungs- bzw. Wurzelschutzfolien vor Aufbringung des Materials eine Schutzschicht (z.B. Schutzvlies) verlegt werden.

Ebenfalls verwendbar sind Dränmatten aus Kunststoffen (wie z.B. Polyamid). Die Matten gewährleisten dauerhaft einen sicheren Wasserabfluss und bringen zusätzlichen Schutz für die Wurzelabwehrfolie.

Sie sind leicht, rasch zu verlegen und belasten das Dach kaum

Außerdem verwendbar sind Dränplatten aus Hartkunststoff, Schaumkunststoff oder Polystyrolkugeln. Darunter sind auch Platten, die über Wasserspeicher verfügen, und sich deshalb besonders für Intensivbegrünungen eignen.

Mit Pflanzensubstraten für Gründächer müssen extreme Standortbedingungen mit ausgesprochen dünnen Vegetationsschichten realisiert werden. Deshalb sollten sich die Substrate durch folgende Eigenschaften auszeichnen:

- möglichst geringes Eigengewicht

- hohe Wasseraufnahme- und Wasserspeicherfähigkeit

- gute Durchlässigkeit und Dränwirkung

- hohe chemisch-physikalische Beständigkeit (Anteil organischer Substanz nicht über 20%)

- gewisse Körnigkeit (um Windverwehungen zu vermeiden)

- pflanzenfreundlicher pH-Wert von ca. 6,5 – 7,5

-

geringer Nährstoffgehalt (bei Planung einer extensiven Begrünung

Zu beachten sind bei Dachbegrünungen die jeweiligen Brandschutzbestimmungen. Dachabdeckungen müssen widerstandsfähig gegen Flugfeuer sein. Dies wird im Regelfall ohne Prüfung als gegeben vorausgesetzt:

a) bei bewässerten und gepflegten Intensiv-Dachgärten

b) bei Extensivbegrünungen mit einer Mindestsubstratschicht von 3cm und einem maximalen Anteil an organischen Bestandteilen (Humuspflanzen) von 20 Gewichtsprozent

Zwischen Vegetationsfläche und Dachöffnungen sowie aufgehenden mit Fenstern versehenen Fassaden muss ein 50cm breiter Kiesstreifen vorhanden sein.

Die extensive Begrünung von Dachflächen ist viel unkomplizierter, als vielfach angenommen!

Zahlreiche Hersteller liefern vorgefertigtes Material und Anleitungen, mit denen auch ein Hobbyhandwerker fachgerechte und sichere Gründächer realisieren können.

Selbstbau kann dazu beitragen, die Kosten zu senken. Bei der Begrünung von Wohngebäuden, insbesondere den sensiblen, abdichtungstechnischen Arbeiten, empfiehlt sich aber das Hinzuziehen einer Fachfirma.

Für besonders anspruchsvolle Begrünungen und die Lösung komplizierter Probleme stehen die Fachfirmen des Garten- und Landschaftsbaus und des Dachdeckerhandwerks zur Verfügung. Mit deren Know-how und bewährten Materialien lässt sich nahezu jedes nicht mit Ziegeln gedeckte Dach begrünen.

Doch in vielen Fällen sind Gründächer auch in Eigenleistung möglich. Selbstbau bietet sich insbesondere bei den überall in den Siedlungen vorhandenen Flachdächern auf Garagen und Carports oder den meist nur leicht geneigten Dächern von Schuppen und Gartenhütten an.

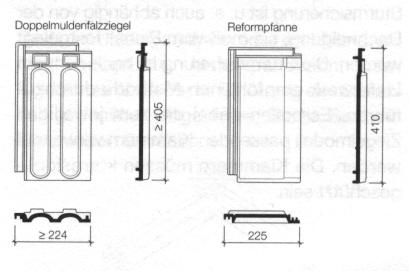

Dachziegel sind flächige, keramische Bauteile zur Deckung von geneigten Dachflächen. Sie werden aus tonigen Massen ggf. mit Zusätzen geformt und gebrannt. Sie werden in natürlicher Brennfarbe durchgehend gefärbt, engobiert, glasiert oder gedämpft hergestellt.

Geringe Farbunterschiede sind produkttypisch. Dachziegel werden nach Sorte I und Sorte II unterschieden. Formziegel sind Ergänzungsziegel zum Erzielen einer geschlossen funktionsfähigen Dachfläche. Sie sind für die meisten angebotenen Dachziegelmodelle erhältlich.

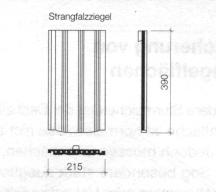

Dachziegel werden nach Art der Herstellung in Strangdachziegel und Pressdachziegel unterteilt.

Strangdachziegel werden ohne oder mit Seitenverfalzung hergestellt z.B. Biberschwanzziegel, Hohlpfannen, Strangfalzziegel.

Pressdachziegel haben einen oder mehrere Kopf-, Fuß- und/oder Seitenfalze z.B. Falzziegel, Flachdachpfannen oder sind konisch geformt ohne Verfalzung z.B. Mönch und Nonne.

Für die Eindeckung geneigter Dachflächen mit Dachziegeln gelten die „Regeln für Dachdeckungen mit Dachziegeln“. Bei Einhaltung dieser Fachregeln gilt die Deckung mit Dachziegeln als regensicher. Eine der wichtigsten Festlegungen der Dachdeckerregeln ist die Regeldachneigung. Für jedes Dachziegelmodell ist eine Regeldachneigung oder Mindestdachneigung nach Herstellerangabe festgelegt. Als Regeldachneigung wird die untere Dachneigungsgrenze verstanden, bei der sich eine Deckung in der Praxis als ausreichend regensicher erwiesen hat. Bei Unterschreitung der Regeldachneigung oder wenn klimatische Verhältnisse es erfordern, sind zusätzliche Maßnahmen zur Abdichtung bzw. Sicherung der Gesamtdachkonstruktion erforderlich. Solche Maßnahmen können sein:

- Vordeckung auf Schalung

- Unterdächer

- Verklammerung (muss jeweils festgelegt werden)

- Unterspannbahnen

- Wärmedämmsysteme, die zusätzlich die Funktion einer Unterspannbahn oder eines Unterdaches erfüllen.

- Mörtelverstrich (nur Regional)

- Papp- oder Strohdocken (z.B. Einfachdeckung)

Unterschreiten der Regeldachneigung bis 6° ist erlaubt. Bei nicht verfalzten Ziegeln sollte dann aber mit dem Hersteller Rücksprache gehalten werden bzw. die entsprechenden Herstellerhinweise (z.B. Unterdach) beachtet werden.

Veränderung der Firsthöhe in Abhängigkeit von der Veränderung der Dachneigung (n°):

![]()

d.h. 1° Neigungsänderung und 5m Grundrisslänge (l) entspricht einer Änderung der Firsthöhe (n) um ca. 8,8cm.

Eine besondere Sturmsicherung der Dachziegel in der Dachfläche ist normalerweise nicht erforderlich. Jedoch müssen Dachflächen, die Wind oder Sog besonders stark ausgesetzt sind, durch Klammern oder Haken zuverlässig gesichert sein. Dies gilt insbesondere für Ortgänge, Firste und Grate. Die Notwendigkeit einer Sturmsicherung ist u.a. auch abhängig von der Dachneigung. Sie muss vom Planer festgelegt werden.

Die Sturmsicherung ist nach der vom Lieferwerk empfohlenen Methode durchzuführen. Es sollen dabei die zum jeweiligen Ziegelmodell passenden Klammern verwendet werden. Die Klammern müssen korrosionsgeschützt sein.

Um die volle Funktionsfähigkeit eines Ziegeldaches auf Dauer zu erhalten, ist dafür Sorge zu tragen, dass die Dachziegel nach längeren Regenperioden schnell austrocknen können. Dazu dient die Unterlüftung der Dachflächen.

Bei nicht ausgebauten Dächern stellt im allgemeinen das große Luftvolumen im Dachraum den Feuchte- und Temperaturausgleich her. Trotzdem ist durch ausreichende Öffnungen an Traufen und First eine dauernd wirksame Lüftung des Dachraumes herzustellen.

Da jede schuppenförmige Dachdeckung regendicht, aber nicht in jeder Beziehung wasserdicht ist, sehen die Regeln für Dachdeckung mit Ziegeln, besonders bei Unterschreitung der Regeldachneigung in wind- und regenreichen Gebieten die Ausführung eines Unterdaches vor.

Hierfür empfiehlt sich entweder eine Schalung mit Dachpappe o.ä.. Bei geringer Unterschreitung, oder in wenig gefährdeten Lagen genügen einfache Unterkonstruktionen, etwa in Form einer Unterspannbahn, die die Lüftungsebene abgrenzt. Diese Konstruktionen müssen auf der Außenseite eine von Traufe zum First durchgehende Überlüftung haben. Diese Überlüftung stellt die Hinterlüftung der Dachhaut dar.

Die Zuluftöffnungen an der Traufe können mit einem Gitter gesichert werden. Zu beachten ist hierbei, dass Gitter mit zu feinen Löchern sich sehr schnell zusetzen und der freie Querschnitt unter 50% absinkt. Bewährt haben sich Gitter mit Löchern ³ 8mm